今回は、シーゲイト製の高耐久、高信頼 SSD「IronWolf 110 SSD」を購入したので、その辺りの話をしたいと思います。

SSDには、書き込み回数に上限がある

SSDも本格的に普及して久しいですが、SSDの高速性は、慣れてしまうと、なかなかHDDには戻れないものですよね。Windows10はサクサク動くようになるし、ゲームをSSDにインストールするとローディングが凄く速くなって快適ですものね。

ただ、私の周囲もクライアントPCを中心にかなりSSDに代替が進んで来ていますが、サーバーやNASなど大切なデータを保存する部分になると、まだまだHDDのRAIDが多い。

と言うのも、SSDは内部で不揮発性メモリー(フラッシュメモリー)にデーターを保存しており、このメモリーに書き込み寿命があるからです。要するに、何回も同じメモリーを書き換えていると書き換え回数の上限に達して、メモリーの寿命が来てしまうと言う事。

そこで、SSDでは内蔵されているコントローラーで、極力書き込みを全体に分散し、同じメモリーばかりを集中的に書き換えないように(ウェアレベリング)したりして、メモリーの寿命を延ばすような工夫がなされている訳ですが、それでもSSD全体のメモリーの平均的な書き換え回数は徐々に上がって行くので、いつかは限界が来ます。

SSDの書き込み耐性を表す指標TBW

どのくらいSSDにデータを書き込んだら寿命が来るよって言う指標がTBWと言う数値で表されており、一般的には、この数値が大きい程、そのSSDの書き込み耐性は高いと言う事になります。例えば100TBWと書いてあれば、100TB(テラバイト)SSDに書き込むと寿命が来るよって事ね。

ただ、TBWと言うのは、あくまで指標ではあるので、必ずしもTBWに達すると書き込めなくなると言う訳ではなく、TBWはある特定の使い方を想定しており、その想定した使い方をした場合の数値でしかありません。(TBWより早く寿命が来る事もあれば、遅く来る事もある)

要するに、自動車の実燃費が、実際の自動車の使い方(走り方)によって、カタログ燃費と大きくかけ離れるのと似たような感じですね。

ただ、SSDの書き込み寿命を表すのに何等かの指標はやはり必要ですので、世間的にはこのTBWが主に使われているようです。人それぞれSSDの使い方によって実際のTBWは変わってきますが、ただ傾向として、TBWが大きければ書き込み耐性が高いSSDであると言う事は言えると思います。

驚異的なTBWを誇る IronWolf 110 SSD

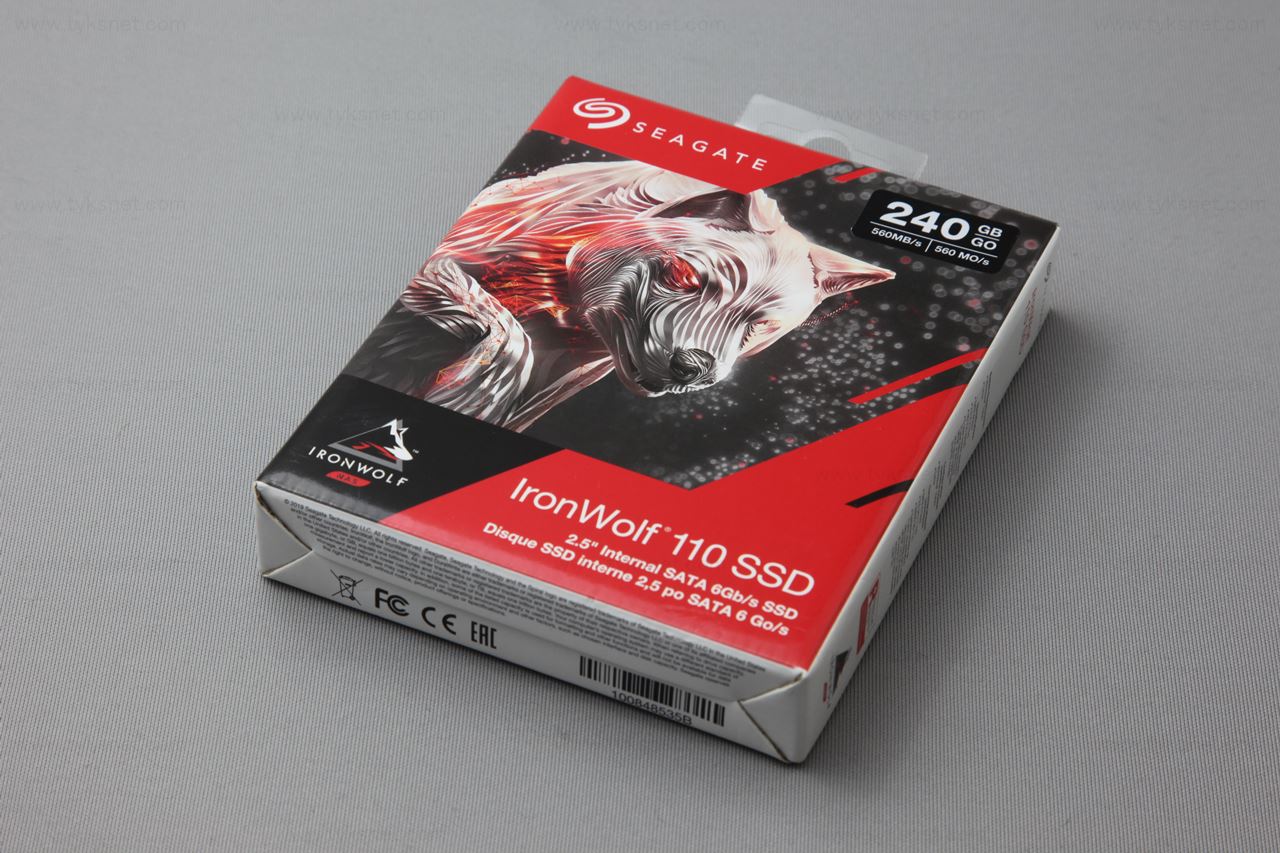

今回の主役「Seagate IronWolf 110 SSD」は、NASやサーバーなどに最適なエンタープライズクラスの性能と信頼性を実現したSSDとの事で、TBWもかなり高い値となっています。

私も使っている、巷で大人気の超売れ筋SSD「crucial MX500」を例にとると、TBWは

500GBモデル→180TBW

1TBモデル→360TBW

と言う感じになっています。ちなみに私が7年程前に買った Intel SSD 335 256GB は 21TBWですので、メモリチップがMLC(Intel 335)からTLC(MX500)になっているにも関わらず、かなり書き込み耐性は上がってますね。(コントローラーのウェアレベリング等の技術が大幅に向上しているのでしょうか)

これが「IronWolf 110 SSD」だと

480GBモデル→875TBW

960GBモデル→1,750TBW

1.9TBモデル→3,500TBW

3.8TBモデル→7,000TBW

と言う感じで、なんか凄い事になってます。書き込みはコントローラーによって平準化されるので、容量の大きいモデル程、書き込み耐性が高くなるのは当然の事なのですが、なんと IronWolf 110 SSD は240GBモデルでも crucial MX500 の1TBモデルを上回る書き込み耐性があります。3.8TBモデルに至ってはバケモノです。

なんでも、書き込みデータを圧縮して、実際の書き込み量を減らしたり、部分的に限界に近づいたメモリを自動的に代替エリアに用意してあるメモリに置き換えるなど色々と凄い事を内部でやっているようです。

高耐久SSDはHDD代わりになるのか?

TBWの事ばかりを書きましたが、そもそもこの IronWolf 110 SSD は、NASなどの24時間稼働、マルチユーザー使用など、過酷な条件でも安定して稼働し続ける信頼性を売りにしており、その為の数々の技術も導入されているので、書き込み耐性のみならず、過酷な条件での総合的な信頼性や耐久性では、一般的なSSDとの差はさらに大きいと思われます。(価格も少し高いけどね)

例えば、コントローラーやメモリーチップは熱に弱いですが、IronWolf 110 SSD 内部ではチップの頭に熱伝道グリスを塗布してあり、背面の金属パネルと密着して熱を外部に逃がす構造になっているようです。

と言う訳で、これからこの IronWolf 110 SSD を使って行きますが、環境としては Linuxサーバーをインストールして、24時間365日連続稼働で頻繁な読み書きアクセスがある用途に使いますので、どの程度堅牢か楽しみなところです。

マルチユーザー考慮のファームウェアとの事で、今のところ変なプチフリとかも無く、すこぶる調子いいです。スピードも読み書き共にS-ATA接続の限界まで出ているようです(480GB以下のモデルは若干書き込み速度が劣るようです)し、NVMe接続のように極端な発熱も無いので、熱が原因の故障にも強そうです。(一般的に耐久性はNVMe SSDよりS-ATA SSDの方が高いようです。)

耐久性に関する検証は、ロングマラソンなので即座に結論は出ませんが、サーバーやNAS向けの高耐久SSDの選択肢としては、現状、価格や入手性などを考えても IronWolf 110 SSD くらいしか有力な選択肢は無いのではないかと思います。

サーバーやNASを立てたい方やクライアントPCでも大事なデータを高信頼なストレージに保存しておきたい方などには、有力な選択肢に入るのでは無いかと思います。

価格は、若干お高めですが、データがぶっ飛んで泣きを見る事を考えたら、多少高くても大事なデータを保存するSSDには、こう言った高耐久なSSDを使っておくのも、転ばぬ先の杖ですよね。(ゲームは普通のSSD、大事なデータはIronWolfって感じで使い分ける)

私のは一番廉価な240GBモデルですが、何か変化があったら、また追記しますね。

本記事を書いてから約7カ月が経過しましたが IronWolf 110 SSD は Linuxサーバーにて7カ月間、24時間絶え間なくバリバリアクセスされているにも関わらず、全くのノンストップ&ノートラブルで超安定稼働しています。と言う訳で、先日2台目を買ってしまいました。

新しいものはパッケージが少し変わっていました。左側のSSDの写真が入っている方が新しいパッケージです。2台目もサーバー用途に使う予定です。

さらに後日の追記です。24時間アクセスの続くサーバー機で4年以上動かしっぱなしにしていますが、全くのノートラブルですこぶる調子いいです。

コメント