はじめに

ご無沙汰してしまいましたが、実はサーバーが1台飛んでしまい、復旧作業に全力投球していました。飛んだのは主にメールサーバーなどをしていたマシンです。

メールサーバーが停止

SSDがご臨終

今回のトラブルの主因でありサーバーの復旧を遅らせたのはSSDの故障でした。実はかなり前からSMARTのヘルスチェックで指摘が出ていたので「やばいな~」とは思いつつ、引っ越し作業が面倒なので、先延ばしにしていたら、引っ越す前に死んでしまいました。(笑)

壊れたSSDはSAMSUNG の 870 EVO 500GB(S-ATA/300TBW)で、他のマシンに接続しても認識すらしなかったので、完全にご臨終でした。使用期間は僅か3年程だったので、さすがにちょっと早死にし過ぎですね。たまたまだったのか、そんなもんなのか・・・。

最近のSAMSUNGは、こんな事は無いと思いたいですがどうなんでしょうか・・・これより前(4年半程前)に使用開始した高耐久を謳うのSEAGATEのIronWolf SSD(S-ATA 240GB/438TBW)2台程は同様にサーバー機に使用していますが、全くトラブルなく今も調子よく動いてますから、多少高くてもIronWolfにしておけば良かったと後悔・・・まぁ、後の祭りなんですけどね。

そんな訳で870EVOのSMARTエラー検出以降、全てのサーバーを更新する機会があったので IronWolf を除いてサーバーの記憶装置を軒並み、国内メーカーKIOXIAの NVMe SSDに更新しました。

マザボや電源まで故障?

実はこのマシン、最初はリセットでBIOS画面までは起動していたのですが、その後、数回の再起動で電源すら入らなくなったので、マザボか電源ユニットも不調のようです。CPUにIntelの Core2Quad Q9550(4コア)を搭載していますが、BIOS起動時に出る表示に「2003~」って出ていたので、もう21年くらい前の時代のマシンで、我が家で唯一現役で稼働していたCore2マシンでした。

まぁ、実際にこのマシンが21年間稼働していたかと言うと、そう言う訳ではなくて、家に長年ストックしてあったLGA775対応のIntel製マザボが余っていたので、それを使って組んだマシンなので、実際の稼働期間は3年程度(その前に数年間このマザボを稼働させていた可能性はありますが、記憶が曖昧)だと思いますが、液体コンデンサーを沢山使っているような廉価なマザボだったので、やっぱり耐久性はダメダメでしたね。

最近は廉価なマザボでも液体コンデンサーを使っているようなものは無いと思いますが、昔はちょくちょくあったんですよね。ちなみに同じ時代(LGA775)のマザボでもGIGABYTE製の固形コンデンサを使ったマザボはどれも、もっと長期に渡って安定稼働していた実績があるのでコンデンサーは重要ですね。

メールデータは無事?

一応、バックアップは日々自動でとっていたので、過去のメールデータ自体は復旧出来るのですが、メールサーバーの構築を1からやり直さなければいけないので、結構復旧に時間がかかって(メールサーバー以外にも色々やらせてたし)結局、11日間くらいメール送受信が停止してしまいました。(笑)

以前は、サーバー機は必ずHDDをRAIDにしていて、それで救われた事も何度も経験しているのですが、時代がHDDからSSDへ移行するのに伴い、どうもRAIDは流行らなくなってしまったみたいで、RAIDの製品ラインナップを見ても少なくともコンシューマー市場では下火なのは明らかで、適当なソリューションも見つからず、最近はもっぱらバックアップだけで、RAIDは使わなくなっていました。

ちなみに安いRAID機能搭載のNAS等は全く信頼性がありませんのでご注意!ちゃんとしたRAIDカードを使った方が圧倒的に高信頼な事は経験的に実感しています。

古いRAIDカードは山ほどもっているのですが、殆どサポート切れで最新のLinuxで動くドライバーや管理アプリが無いので殆ど活用できません。(唯一Arecaだけが現在もサポートされています。凄い!)

オープンソースでないものはメーカーがサポートを打ち切った時点で終わりなので、そう言った意味での寿命は短いですね。まぁ、そもそも古いRAIDカードはTRIMに対応してないのでSSDで使うにはちょっと・・・なんですけどね。

新規にサーバー機を組み立て

と言う訳で、流石にサーバー機を新規に組む事にしました。最近は円安のせいで、PC関連パーツは軒並み値上がり傾向で、安く仕上げるのが難しいご時世ですが、そんな中でもなるべく安く、でも極力信頼性は落とさないようにパーツを選びました。

CPU

まずは CPU 選びから、コストとパフォーマンスと消費電力などを考慮し、最終的に Intel Core i5 12400(65W) と AMD Ryzen5 7600(65W) を検討したのですが、AM5の息の長さは魅力だったんですが、Ryzen5 の方がトータルで若干コスト高になってしまうのと、サーバー機に使うのでアイドル時の消費電力が低い事や、OSにLinuxを使う点を考慮すると利用者の多い Intel の方が無難そうだったので、今回は Intel を選びました。

ちなみに、Eコア搭載CPUはソフトウエアによってパフォーマンスが振るわないケースがある事は、12600Kで経験しているので、今回は敢えてEコア無しの12400を選びました。また13、14世代は、K付きモデルを中心にクラッシュしたり故障したりする問題が取り沙汰されている真っ只中ですし、パフォーマンスはそんなに変わらないのに結構価格が高いので、今回は避けておきました。

12400には純正CPUクーラーが付属しており、サーバー用途なら能力的にこのクーラーでも全く問題ないんですけど、純正クーラーは、埃で目詰まりが早かったり、掃除がし辛かったり、負荷がかかると煩くなるので今回は入れ替えます。

CPUクーラー

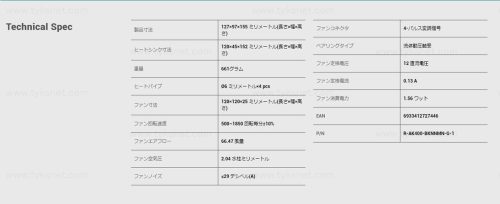

最近のCPUクーラーの定番と言えばやっぱり DeepCool ですよね。このメーカー品質が高く、価格が控え目で凄く評判が良くて、現在1強みたいになってます。と言う訳で DeepCool AK400 をチョイスしました。このクラスのライバルとしては他に 虎徹mark3 や RZ400V2 などがありますが、価格面を考慮するとやっぱり AK400 がベストバイなんですよね。3000円未満でこの性能とクオリティが手に入るのは DeepCool だけです。

12cmファン搭載の4本パイプで、ミドルレンジクラスまでのCPUならこいつで十分です。詳しいスペックは下記の通り。

同梱品一式は下記の通りです。勿論Intel用とAMD用の両方の取り付け金具を同梱しています。

ファンは500~1850rpmで、同クラスの中では高負荷時の静粛性が非常に優れています。また14cmファンと比べてクーラーの高さ(127mm)も抑えられているので、幅の狭いPCケースにも収まりやすいです。

ダイレクトタッチですが、工作精度が高いのでしょうか、かなりしっかり冷えるとの評判です。

グリスは最初から塗布してあるので、手間いらずです。拘る人は塗り替えても良いとは思いますが、このクラスは気にする程の発熱ではないので、私はそのまま使いました。そもそもサーバー用途には、このクーラーでもオーバースペック過ぎるぐらいですからね。

AK400は入手性が悪くなってしまいましたので、現在はSCYTHE(サイズ)の「虎徹 MARK3」もしくはCPSの「RZ400V2」辺りがお勧めです。個人的には虎徹 MARK3はバックプレートがプラスチック製なので金属製の「RZ400V2」を選ぶかなぁ。ちなみにRZ400V2は、2024年10月1日から価格改訂で大幅に値下げ(3,480円)されるらしいです。

後日追記

AK400は、最近は多くのPCショップで、在庫が復活して来たようです。

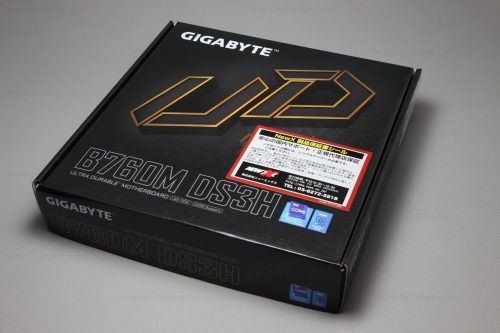

マザーボード

マザーボードは、メインマシンにも使っている ASRock も検討したのですが、最終的に価格と仕様面で GIGABYTE B760M DS3H(MicroATX/LGA1700) を選びました。チップセットは最新のB760を搭載しています。勿論、LGA1700ですので Intel 12世代 にも対応しています。メモリーはDDR5タイプです。ちなみにDDR4バージョンの B760M DS3H DDR4 や無線付きの B760M DS3H AX DDR4 もラインナップしています。

経験的に GIGABYTEのマザーでは、余り故障した事が無いのと、過去に一番購入しているメーカーでもあるので、安心感で選びました。

M.2ソケットは2つでCPU側には標準でヒートシンク(片面用)がついています。PCI-Expressは「×16(PCIe4.0)」が1つと「×1(PCIe3.0)」が2つです。USBは「USB3.2 Gen2 Type-C」が1つ、「USB3.2 Gen1 Type-A」が5つ(うち3つはバックパネル)、「USB2.0」が6つ(うち2つはバックパネル)です。メモリースロットは4本(DDR5)です。CPUやメモリ、グラボなどを搭載する事なくBIOSを更新出来るQ-Flash Plusにも対応しています。

それと嬉しかったポイントとしては、今年(2024年)の3月に発売開始されたばかりの最新マザーなのに、なんとVGA端子が搭載されていると言う事があります。サーバー機用のCPU切り替え機がVGAタイプなので、これは非常に助かります。(ディジーチェイン接続出来る結構高価なVGA対応切り替え器を何台も持っているので)

他のサーバー機でVGAが搭載されてないマザーではHDMI→VGA変換ケーブルで接続しているんですが、変換ケーブル分コストが抑えられますから助かります。

メモリー

最近の私のお気に入りは、crucial のメモリー。crucialと言えば、世界最大級のメモリメーカーMicronのブランドの1つ。なのでやっぱり品質面で安心感がありますね。勿論2枚セット(安定動作の為、必ず2枚セット品を選びましょう)を購入しました。速度は DDR5-5200MHz、容量は 32GB(16GB×2)。型番はCT2K16G52C42U5です。

以前に 12600K を組んだ時は、DDR5はまだ高価だったので、DDR4を選びましたが、2年程でかなり価格がこなれて来たので、今回はDDR5メモリーを選びました。それと周波数に関して、以前はオーバークロックメモリーを使う事も多かったのですが、性能アップに対して、価格アップが見合わない(一般的に速いメモリーにしても各種ベンチマークは数%程度しか変わらない)ので、最近は「なるべく定格主義」で行ってます。周波数が定格に近い方が安定性の面でも安心ですしね。

ちなみに Intel(LGA1700)の定格は4,800MHzで、AMD(AM5)の定格は5,200MHzですが、AM5プラットフォームへの載せ替えも考慮して、今回はなんとなく 5,200MHz にしてみました。

Intelの13世代以降の一部CPUとRyzen9000番台は定格5,600MHzに変わってます。

SSD

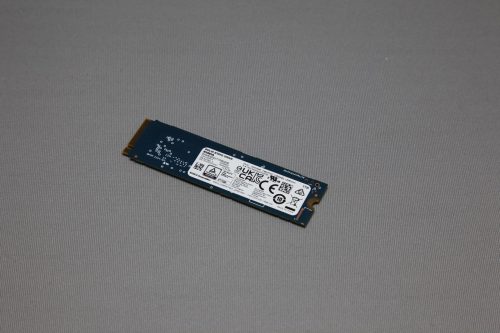

今回の1番のキモであるSSD(サーバー機にとっては記憶装置が壊れない事が最も重要)ですが、最近入れ替えた他のサーバー同様。今回もKIOXIAにしました。KIOXIA は日本メーカーで、前身は東芝の半導体メモリ事業部門ですので、やっぱり信頼感が違います。

今回選択したのは EXCERIA PLUS G3 (1TB/NVMe)ですが、PCI-Express4.0に対応した最新のSSDです。実はハイエンドのEXCERIA PRO(1TB/NVME)も価格がほとんど同じだったので、どちらにしようか悩んだのですが、EXCERIA PROはリリースが少し古いのと、TBWがEXCERIA PLUS G3の600 に対して 400 と控え目だったので、今回は耐久性重視と最新と言う事でEXCERIA PLUS G3の方を選びました。

EXCERIA PLUS G3 は片面実装なので、裏面にチップが無く、普通にマザーボード付属の片面用ヒートシンクが使えますので便利です。私も今回のマザーボードに標準搭載の片面用ヒートシンクをそのまま使いましたので、追加で両面用のヒートシンクを購入すると言う余計な出費もなく助かりました。

Linuxで使ってみた感想ですが、PCI-Express4.0対応ですので、普通に爆速で快適です。このSSDはD-RAMキャッシュを搭載していませんが、流石に最新モデルだけあってパフォーマンス的には、過去のD-RAM搭載モデルよりも良くなっているようです。まぁHMB(Host Memory Buffer)がありますので、実質キャッシュ有りなんですけどね。ちなみにLinuxもHMBに対応していますので、私のサーバー機でも確認してみたところ

nvme nvme0: allocated 64 MiB host memory buffer.

と出てましたので、デフォルトで64MBが確保されているようです。(サイズ変更も可能)

電源ユニット

電源ユニットは ANTEC NeoECO NE650GM です。80PLUS GOLD対応で、7年保証。経験的にも非常に安定して高耐久なので、我が家の定番となっています。今では殆どのマシンがANTEC NeoECOシリーズの電源を搭載しています。

高品質な理由は、設計&製造をSEASONICが担当しているって言うのが大きいですが、高品質な割にそこそこリーズナブルなので、ANTECの電源は結構お勧めです。

フルモジュラー対応なので、ケーブルは全て脱着可能です。まぁ、失くすリスクを考慮して結局全部つけっぱなしにするんですけどね。(笑)

付属品は以下の通りです。

モジューラーケーブルの内訳は、下記の通りです。ラベルが見えるかな?

この電源の面白いところは「HYBRID MODE」がある事です。背面にある「HYBRID MODE」ボタンを押し込むと、低負荷時には冷却ファンの回転が停止します。

この機能結構いいですよ。特に24時間常時稼働しているサーバー機では、静音化、消費電力削減、ファン寿命の大幅増加、埃侵入軽減など色々メリットがあります。

ケースファン

ケースファンは、CPUクーラーで有名なScythe(サイズ)の KazeFlex 140(14cm/1200rpm)を選びました。まぁ、実績のあるScytheで、しかも価格が割と控え目だったので選びましたが、凄く静かです。MTFBは12万時間(25℃)です。

延長ケーブルが標準で付いているところが嬉しいですね。

ケース

最後はケース(MicroATX)ですが、私の望む条件に合うケースが少なくて悩みましたが、最終的にCOOLERMASTER のMASTERBOX MB400Lにしました。ケースの選択条件として、今回重要だったのがサイズです。サーバー機として使うので、ラックに収まる事が必須条件ですので、大きさに制限があります。

ただ、最近は、一昔前程コンパクトな筐体が少なく、余り選択肢は多くなかったです。また最近は横がガラスになっているものが流行りのようで、個人的には別にガラスでなくて良かったのですが、MB400Lにはガラスのものしかありませんでした。

あとデザインも少し拘ったのですが、サーバーと言えど「やぼったい」のは避けたかったのですが、このBM400Lは前面がヘアライン仕上げで高級感があり、しかも前面に余計なものが一切無くスッキリしてスタイリッシュで気に入ってます。ちなみに RGBファン をつけると透過光で、前面のCOOLERMASTERのロゴが光るようです。

ダストフィルターは上面(マグネット式)と底面の電源ユニット吸気面に、そして前面カバーのサイド部分の網目になっているところが、良く見ると中が細かいメッシュになっていますので、ある程度のダスト侵入対策はされています。(まあ結局は入っちゃうんだけど、大きい埃は抑えられる)

ケース下部は上部と空室を分けられており、内部に電源ユニットと電源サイズやラジエターに応じて前後にスライドできる3.5インチベイが2つあります。またマザー裏側又は下部空室の天面に2.5インチベイが2つあります。(5inch×1 / 3.5inch×2 / 2.5inch×2)

ガラスパネルをはめるとこんな感じ、パネルは4か所でねじ止め(手回し可)で固定します。ネジ穴周辺はゴムパーツになっているので、振動対策もされているようです。

前面パネルは、下部のスリットに手を入れて手前に引くと空きます。時々、ここを開けるのがやたら硬いケースがありますが、こいつは割と軽い力で空くのでメンテナンスはしやすいと思います。それと、なんと5インチベイが1つだけあります。5インチベイ無しモデルもあるようですが、日本国内では、5インチベイありモデルのみの取り扱いだそうです。(5インチベイは内臓型のリムーバブルケースなどを搭載するのに便利なんですよね)

ケースファンは最大14cmまでを前面と上面に2つずつ、最大12cmまでを背面に1つ取り付けられます。背面の12cmファンは標準で搭載されています。水冷ラジエターは前面は280mm、上面と背面は120mmまでです。私は前面に Scythe(サイズ)の KazeMaster140 (14cm)を追加で取り付けました。

前面にスイッチやポート類は一切なく、全て上面の右サイドに纏められています。内訳はイヤホンジャック、USB3.2ポート×2、リセットボタン、電源ボタンです。電源ボタンはストロークが非常に浅くカチカチと節度感があり高級感があります。電源がオンになるとスイッチ周りが白く光ります。

稼働開始

以上のパーツでサクッとサーバーを組みました。良質なパーツばかりで組んだので、勿論一発起動で無問題でした。電源ユニットのファンが低負荷時に停止する事や前面が14cmファンと言うのもあって、本当に静かなマシンになりました。穴だらけなのに、殆ど無音です。

ハードウエアを組んだ後にまずはBIOSを最新に更新、BIOS設定をデフォルトにリセット、BIOS設定とファンコントロールカーブを調整後、最新のLinuxをUSBからインストールしました。

Linux自体の起動は何のトラブルもなく成功。その後、基本設定からメールサーバーは勿論、必要な各種ソフトウエアをインストール&設定し、故障から約11日程で無事復旧しました。

ちなみに一番時間をとられたのはやっぱり設定ですね。今回はLinuxディストリビューションも同時に変更したので、設定ファイルもそれに応じて書き換えが必要になり、結構調整と動作確認に手間がかかりましたが、なんとか無事復旧しました。

最後に

自宅サーバーって故障すると大変だけど、Linuxの知識やノウハウを身に着けるには最適な勉強材料です。私も最初は Linux なんて完全なブラックボックスで、何もわからなかったですが、長い間サーバーをいじり続けているうちに、いつの間にかLinuxの色んな事がわかって、理解すればする程 Linux の素晴らしさを実感します。長年PCいじっているとWindowsをいじってても、もう余り楽しさは感じないけど、Linuxで色々やっていると凄く高度なシステムを自分で自在に操っている楽しさを感じるんですよね。

コメント