貴重な銀軸テンキーレス

今回は、久々にゲーミングキーボードのレビューです。今回レビューするのは、まだまだ貴重な銀軸(CherryMX Speed)スイッチ採用のテンキーレスのゲーミングキーボード「MSI VIGOR GK70 SILVER」です。

恐らく、現状、銀軸(Cherry MX Speed)かつテンキーレスのゲーミングキーボードは、このMSIの「VIGOR GK70 SILVER」か Corsair の 「K65 RGB RAPIDFIRE」くらいしか選択肢が無いのではないでしょうか?

究極のコンパクト

テンキーレスの良さと言えば、やっぱり横幅が狭いので、マウスの操作エリアに余裕が出来たり、キーボード配置の自由度が高くなる事ですよね。

まず VIGOR GK70 SILVER の外観を見ると、標準的なキー配列は一切崩さずに筐体の周囲の無駄空間をバッサリカットして、非常にコンパクトなデザインに仕上がっています。ゲーミングキーボードと言うと無駄に大きかったりデザインがガキっぽかったりするものがありますが、GK70 は基本はしっかり押さえた上でコンパクト。質実剛健を求める人には本当に嬉しいデザインだと思います。

この究極のコンパクトさは、ライバルの Corsair K65 RGB Rapidfire よりもさらに徹底している感じで、マルチメディア専用キーすらも省略されていますが、機能としては [Fn]キーと各種キーを同時押しで、音量調整やミュート、メディアの再生・停止が出来るなど、各種マルチメディア操作機能はしっかりサポートされています。

裏側を見ると編み込みのUSBケーブルが筐体に接続されています。キーボード本体に追加のUSB端子は無いのでケーブルは比較的細めです。取り出し方向は右・左・中央の3方向が選べ、筐体の溝にそってケーブルをはめるだけで、好みの方向に取り出せます。(私が現在使用中のロジクールG810は取り出し位置固定です。)

USBケーブルは、マイクロUSBコネクタ(金メッキ)になっていてキーボードから脱着できるようになっています。こういったコネクタ接続になっていると、ゆるくてすぐに抜けたりとか、接触不良とかが不安になりますが、試しに抜き差ししてみたところ、かなりガッチリと刺さる感じで、一番奥まで差し込むのに苦労する程、硬い感じでしたので、キーボードを少々動かしたくらいで抜けるような事はなさそうです。心配な人はケーブルを横方向から取り出すようにしておけば、実質的にコネクタに力がかからないのでそうしておくといいと思います。

バリエーション豊富な交換用キーキャップ

VIGOR GK70 には何種類かのキーキャップが付属しています。ノーマルのキーキャップ(文字が刻印されている)の他に、購入時に W A S D キーの部分に最初からつけてあった表面が金属のキーキャップ、そして滑らないように表面がラバーコーティングされているキーキャップの3種類です。

ラバーコーティングのキーキャップには長さが4種類あり、通常のキーの他、左SHIFTキー用、CTRLキー用、SPACEキー用など、バリエーションがありました。なお付属のSPACEキーに関して、一部で「本体が日本語配列なのに英語配列用の長いタイプのSPACEキーが付属していた」なんていう話を聞いていましたが、私の購入したものに関しては、ちゃんと日本語配列用の短いタイプのSPACEキーがついていました。(ロットで違うのでしょうかね。)

ちなみに、上の写真の W A S D キーは表面が金属タイプのキーキャップですが、このキーキャップだけは、他と異なりS キーを中心として僅かに中心に向けて傾斜しています。

内蔵メモリ搭載

次に、キーボードの設定に関してですが、一般的にゲーミングキーボードには各種設定を行う為のアプリケーションがありますが、勿論、VIGOR GK70 にも「Gaming Center」と言うキーボードの設定を行う為のWindowsアプリケーションがあります。

ただ、他の一般的なキーボードと異なり VIGOR GK70 は本体内に設定を保持する為のメモリーを持っていて、キーボード単体で各種設定を保持できます。

多くのゲーミングキーボードは、発光パターンやマクロなどの各種設定をPC上のソフトウエアが記憶していて、キーボードに設定が反映されるのは、Windowsにログインして、メーカー製のキーボードアプリが起動した後です。また、いきなりUSBをひっこ抜いて、キーボードを他のPCに接続すると、各種設定は全くキーボードには反映されないのが普通です。

でも VIGOR GK70 はキーボード自身が設定を保持しているので、PCの電源オン直後のBIOSやUEFIの画面の時点で、既に設定が反映されています。またUSBを引っこ抜いて、他のPCに接続してもキーボードの設定はしっかり反映されています。

まぁ、それが凄く便利なのか?と言われれば、プロゲーマーならまだしも、一般人には、余り関係の無い事かもしれません。ただ、理想的ではあるかなと言った感じでしょうか。

設定アプリについて

折角なので、少し設定項目を見てみましょう。このキーボードは基本的に5つのプロファイルを持つ事が出来、プロファイル毎に発光パターンやマクロの設定を保持する事が出来ます。プロファイルは[Fn]+[1]~[5]キーで、いつでも切り替える事が出来ます。(Windowsが起動している必要はなく、例えばLinuxなど他のOS上でも反映される事でしょう。)

上の写真のコンボボックスのリストにあるように、色々な発光パターンが既に組み込まれていますが、その中に「Customized」と言うのがあります。これを選ぶと、キー毎に好きな色を割り当てる事が出来ます。これによって、完全に自分好みの配色に設定する事が出来ます。(安価なRGBキーボードだとこの辺りの細かい設定が出来ない奴が結構あります。)ただし、何故かこのモードでは使用中のショートカットキー( Fn + ↑ ↓ )によるリアルタイムの明るさ調整は出来ないようです。

次に「Stedy ON」と言う発光モードは、全てのキーを同じ色(色は任意で選べる)に発光させるモードです。先ほどの「Customized」では、キーの明るさはショートカットキーで変更できませんでしたが、この「Stedy ON」では設定画面に「Brightness」と言う項目もあり、任意の明るさに調整できます。(いつでも Fn + ↑ ↓ のショートカットでリアルタイム調整可能)

その他にも「Wave」やらなんやら、目まぐるしく色が変わるプリセット発光パターンが色々用意されていますが、私個人としては、派手に変化する発光パターンはどれもチカチカして目障りなので、まぁ余り実用的ではないと思います。

実用的なマクロ機能 専用マクロキー

次にマクロですが、マクロキーは全てのキーから好みのキーを選んで設定する事が出来ます、つまり m(マクロ)キーと任意のキーの同時押しでマクロを実行する事ができます。

設定方法はありがちな、押したキーと押した時間を記録する例のタイプです。マクロは1プロファイルあたり12個まで作成できて、発光モードと同様に5プロファイルまで保存できます。G810のようにマクロが F1 ~ F12 のファンクションキーを占有する(食いつぶす)ような事が無いので、実用性は GK70 の方が上かな。

それと Windows キーの有効・無効は Fn + Windows で切り替えられます。Windowsキーを無効にするとゲームモードに切り替わり、同時押し判定が6キーロールオーバーからNキーロールオーバーに拡張されるそうです。ただし、Windowsキーの現在のロック状態を表すインジケーターが無いのが若干不便です。

キーライトの光り方

次に実際の光り方に関してですが、上の写真は、ロジクール G810(上)とMSI VIGOR GK70 SILVER(下)を同配色で発光させた写真です。カーソルキーの色がGK70とG810で異なっていますが、本来であれば G810も青色に光らせられるのですが、このG810はカーソルキーの青色LEDが壊れてしまっていて、青系の色に光らせられないので、仕方なく赤色に発光させています。

光らせた印象は、G810はキー側面からの光漏れが無く、文字だけが光っている感じで、GK70は スイッチ自体が透明にしてある上、キースイッチが天板に乗っているのもあって、側面から光が盛大に漏れるようになってます。色味の違いで気付くのは、G810の白は着座位置(斜め前)から見ると明らかに水色っぽく、GK70の方が本来の白に近い感じです。

キースイッチは、最近の流行りなのか、金属製の天板に乗っていて、周囲のカバーの無いタイプ。

サイドから見ると、天板とキーキャップの隙間が結構あるのが良くわかります。透明なスイッチと相まってここから凄い光が放たれます。ちなみに横の竜の絵の部分も発光パターンによっては光らせられます。

キーボードの傾斜角度

次に、少し気になった部分として話しておかなければならないのは、キーボードの傾斜角です。VIGOR GK70 はゲーミングキーボードとしては、傾斜角が少しきつめです。

上の写真は、スタンド(脚)を格納した状態。つまり一番傾斜が弱い状態。次に下の写真は、スタンド(脚)を出した状態。つまり一番傾斜がきつい状態。

恐らく、一般的なキーボードとして見れば、この傾斜角は普通なのかもしれないけど、ゲーミングキーボードしては、少し傾斜がきついように思います。文字打ちが主目的ならこの傾斜は問題ないと思うけど、ゲーミングの場合、殆ど傾斜が無いフラットな方が私は手首への負担が少ないと思うので、ここはもっと傾斜を少なく出来るようにして欲しかったかな。

上の写真は、G810と手前部分の高さを比較した写真です。両方共にスタンドは格納した状態です。手前部分( SPACE キー側)に関しては殆ど差が無い感じです。

次に、上の写真は、G810と奥側部分( F1 ~ F12 のファンクションキー側)を比較した写真です。少しわかりにくいですが、キーの最高部ではGK70の方がキーキャップ1つ分くらい高い感じ。

私は、手前側と奥側の高さの差が少ないフラットなキーボードを長く使って来たので、この事には最初少し困惑しました。

ただ、ゲーム中に手首が痛くて耐えられない程傾斜がきついと言った感じではないので、時間が解決してくれるレベルかもしれません。私の場合、従来よりキーボードを少し奥に配置し、手首をより手前に置くなどして指をなるべく丸めないようにするとだいぶ手首への負担が減った感じがします。(イスの高さによっても変化します。)

でも、この事が気になる人は購入前に良く検討する事をお勧めします。また文字打ち用途であれば、ある程度傾斜がある方が使いやすいとは思います。(最近はゲーミングキーボードを一般の文字打ち用途に使う人も多いようなので)

完成度の高いスイッチ Cherry MX Speed

次に、肝心の銀軸(Cherry MX Speed)についてですが、私は従来G810を使って来たので、慣れているキースイッチはROMER-Gです。ROMER-Gは、一般的なCherry MX スイッチと比べてアクチュエーションポイントが浅いです。(ROMER-Gは1.5mm、Cherry MX 青軸、茶軸、黒軸、赤軸などは2.0mm。)

ですが、この銀軸(Cherry MX Speed)は、ROMER-Gの上を行く浅さの1.2mmです。理論的に言えば、ROMER-Gよりさらにハイスピードになる訳ですが、同時に気になるのは、ミスタッチなど文字入力での誤入力が増えてしまうのではないか?と言う事です。

でも、その事に関して言えば、心配は杞憂に終わりました。特にミスタッチが増えるようには感じませんでした。逆にアクチュエーションポイントが浅い事で、より文字入力が速くサクサク打てるような感じで、気持ちいいくらいです。普通に文字も打ちやすいキーボードですね。

そして、肝心のゲームでは、銀軸(Cherry MX Speed)は、確実にその本領を発揮してくれます。ROMER-G を使い始めた時も「おっ速い」と思いましたが、もしかしたら、それより速い感じです。単純にアクチュエーションポイントの差なのか、反発(復帰スピード)の差なのか、キーキャップの形状なのか、総合的なものなのか?理由はわからないですが、私はROMER-Gよりも速さに関してはさらに上のようにも感じました。

まぁ、ROMER-Gとの差は少ないとしても、通常のCherry MX(アクチュエーションポイント2mm)とは、明らかに違う事は間違いなく体感できると思います。

打鍵音と静音化

次に打鍵音に関してですが、素のGK70(Cherry MX Speed)の打鍵音は、明らかにG810(ROMER-G)よりウルサイです。特にキーが底付きした際のバチンと言う音はかなり大きい。まぁ、このバチンが好きな人もいるかもしれないが、実用性を考えると、もう少し静かな方が好ましいと私は感じる。

と言う訳で、早速いつも通り静音化を施しました。

使ったものも、恒例の Scythe の静音化リング「MXORDP」です。使い方は、簡単、キーキャップを外して、このシリコン製のリングをはめるだけ。( 実際には奥まで入れなくても先にちょこっとはめてからスイッチに戻せば、勝手に奥までハマってくれる。)

これでキー底付き時の衝突音を大幅に緩和してくれる。でもメカニカルキーボード特有のカチャカチャ音が無くなる訳ではないです。キーは上に戻った時にも「カチャ」と言うので。

私はこの静音化リングをはめた状態での、上品で少しダンピングされた感じの抑え目な「カチャカチャ」音の方が好みです。ちなみに、情報として言っておくと静音化リングをつけると、ROMER-Gよりも、明らかに静かになります。夜なんかの事も考えると、やっぱり静音化しておきたいですね。それと打鍵時の衝撃も緩和されて、指への負担も軽減されると思います。

マイナスポイント

ログイン時のフリーズ

そして最後に、不具合的な事も報告しておきます。VIGOR GK70 を接続したPC(MSI製のマザーボードを搭載)でWindows10のログイン画面で、キー入力が一切できなくなる症状に頻繁に遭遇しました。(USB抜き差しで直る)ただし発生条件があって、PCをシャットダウンした後に、少し時間をおいてから起動すると、この症状が起こる事が多いです。普通にスリープからの復帰や、再起動では起こりません。

フリーズ解決策

色々調べてトラブルシューティングした結果、一応、回避方法は見つけました。WIndows10の機能の1つである「高速スタートアップ」(注:UEFIの「Fastboot」機能ではない)が有効だとこの症状が起こるようです。「高速スタートアップ」はカーネルとデバドラに特化した休止モードみたいなもので、まぁ、言ってみればデバイスの初期化をはしょる機能。どうもGK70はこれと相性が悪いらしい。

当方の環境では、この「高速スタートアップ」を無効にすれば、この症状は起こらなくなりました。なお「高速スタートアップ」の設定を変更する方法は、以下の通りです。

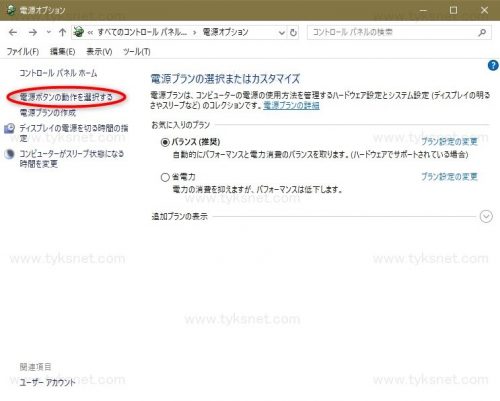

「電源オプション」を開き

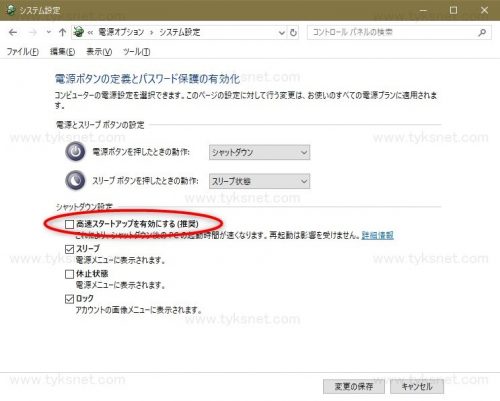

「電源ボタンの動作を選択する」をクリック。すると「シャットダウン設定」の中に「高速スタートアップを有効にする(推奨)」の項目が見えると思いますが、グレーアウトさてて選択できないようになっていると思います。

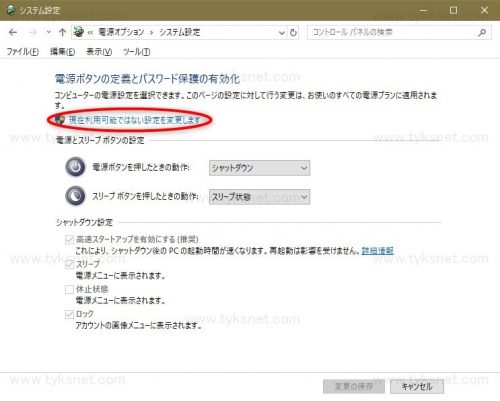

そこで、「現在利用可能ではない設定を変更」をクリック。グレーアウトされていた「シャットダウン設定」内の各項目が変更できるようになるので「高速スタートアップを有効にする(推奨)」のチェックボックスをオフにして無効にします。

後はウィンドズを再起動すれば完了です。

スリープ関連のトラブル

それから、マザーボード(MSI製)の設定で「USBでS3~S5スリープからの復帰」を「有効」に設定するとキーボードでスリープからの復帰が出来るようにはなるんですが、そうするとシャットダウン後、何故かキーボードのLEDが点きっぱなしになります。「USBでS3~S5スリープからの復帰」の設定を「無効」にしておくと、シャットダウン後にちゃんとキーボードのLEDは消えるようになるんですが、今度はキーボードでのスリープからの復帰が出来なくなります。(厳密に言うと「無効」設定ではスリープ中にキーボードを押すとキーのランプは点灯するけどPCが復帰しない。)

仕方ないので、UEFIの設定は「有効」のまま、デバイスマネージャで「HIDキーボードデバイス」の「電源管理」で「このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」のチェックを外し「無効」にしてみるとシャットダウン後もランプは消えるようになるですが、当然キーボードによる復帰が出来ない・・・。

まだまだ煮詰めが必要なファームウエア

それともう一つ Fn + F4 でLEDのオン・オフが出来るハズなのですが、当方ではこの機能がどうしても動きませんでした。設定アプリの「Gaming Center」上のGUIの「On/Off」スイッチからはOn/Offできるのですが、何故かキーボードショートカット( Fn + F4 )では機能しなかった事を報告しておきます。

コンパクトゆえの問題も

さらにもう一つ、これは不具合ではないんですが、CAPS LOCK と SCROLL LOCK のインジケーターLEDが少々見づらい位置にあります。丁度 INSERT と HOME キーの死角になって、若干のぞき込むようにしないと見えません。

まとめ

以上 MSI VIGOR GK70 SILVER ゲーミングキーボードのレビューをお送りしましたが、MSIは以前からソフトウエアのつめが甘い印象を持っていましたが、ファームウエアも含めて、その辺り完成度が相変わらずイマイチな感じはありますね。色々な環境での動作検証が不完全なのでしょうか?

メモリ内蔵など先進的で頑張っている部分もありますが、もう少しソフトウエアの完成度と安定性を高めて欲しいかな。このキーボードはファームウエアのアップデートが出来るので、今後ファームウエアアップデートで不具合を直していくと、より満足度の高いキーボードになると思います。(状況に変化があれば、追記か別記事で報告しますね。)

まぁ、純粋な文字打ちやゲーミング性能を評価すれば、非常に良いゲーミングキーボードかと思います。アクチュエーションポイント2mmのノーマル CherryMXスイッチに比べると確実に動きが機敏になると思います。ゲームプレイや文字入力に関しての性能は文句のつけようが無い程良いと思います。

以上、参考になれば幸いです。

後継モデルが色々出ているようです。最初のがテンキーレスでスピード系スイッチ(3mm)、あとのはフルサイズで赤軸(4mmリニア)と青軸(3.5mmクリッキー)です。

コメント